かんとこうブログ

2025.08.20

-196℃は何の温度?

サントリーのチューハイのCMで、-196℃という温度をよく目にします。製品名でもあるのですが、この温度以前から気になっていました。化学者の端くれとして、この温度が液体窒素の沸点であることは知っていましたが、それがこの飲み物とどのような関係になるのか、気になって調べてみました。ついでに液体窒素の製造法も調べてみましたので、一緒にご紹介します。暑い日が続く中、極低温の世界の話で少しは涼しい思いをしていただけるでしょうか?

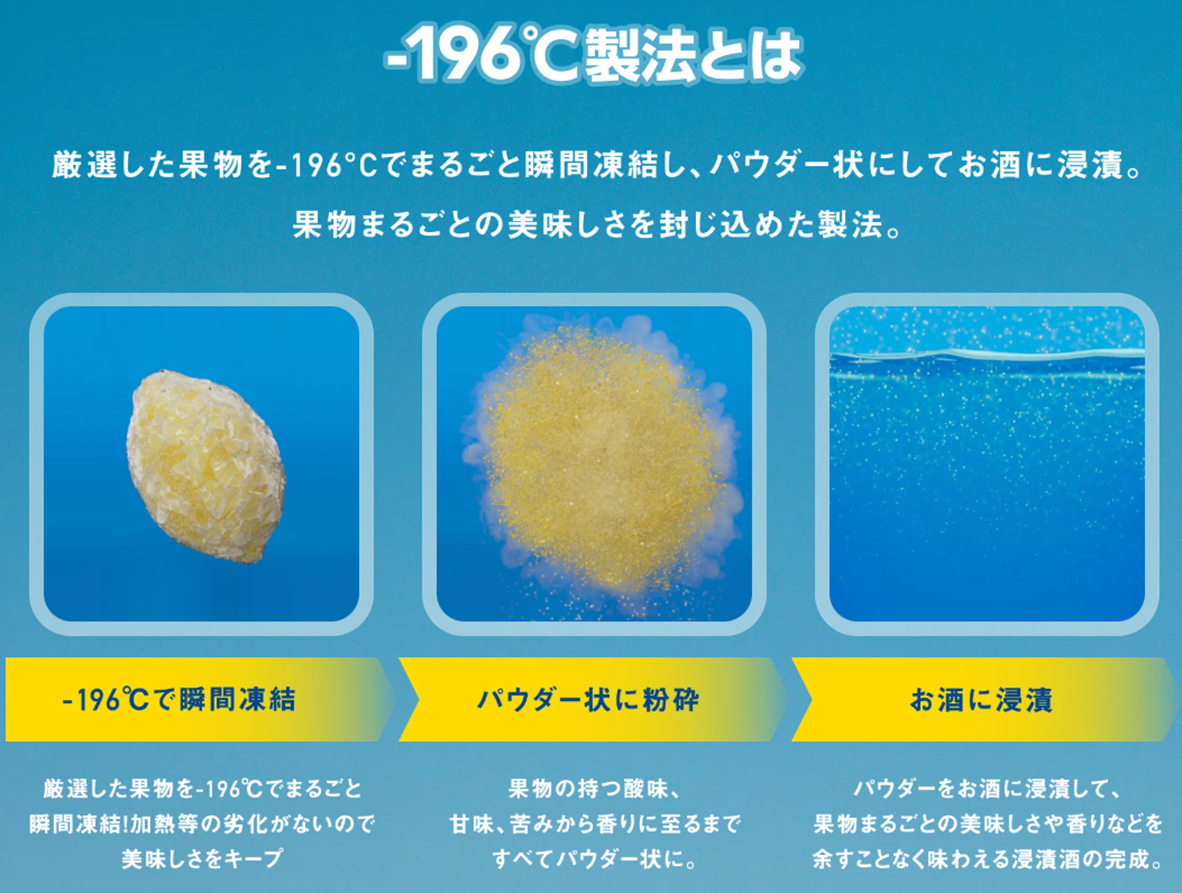

サントリーのホームページには-196℃の命名の所以が載っています(下記URL参照)。それは厳選した果実を-196℃で丸ごと瞬間凍結し、粉末化してお酒に漬け込みおいしさを丸ごと封じ込めた製法と書かれていました。(下図)

https://www.suntory.co.jp/rtd/196/

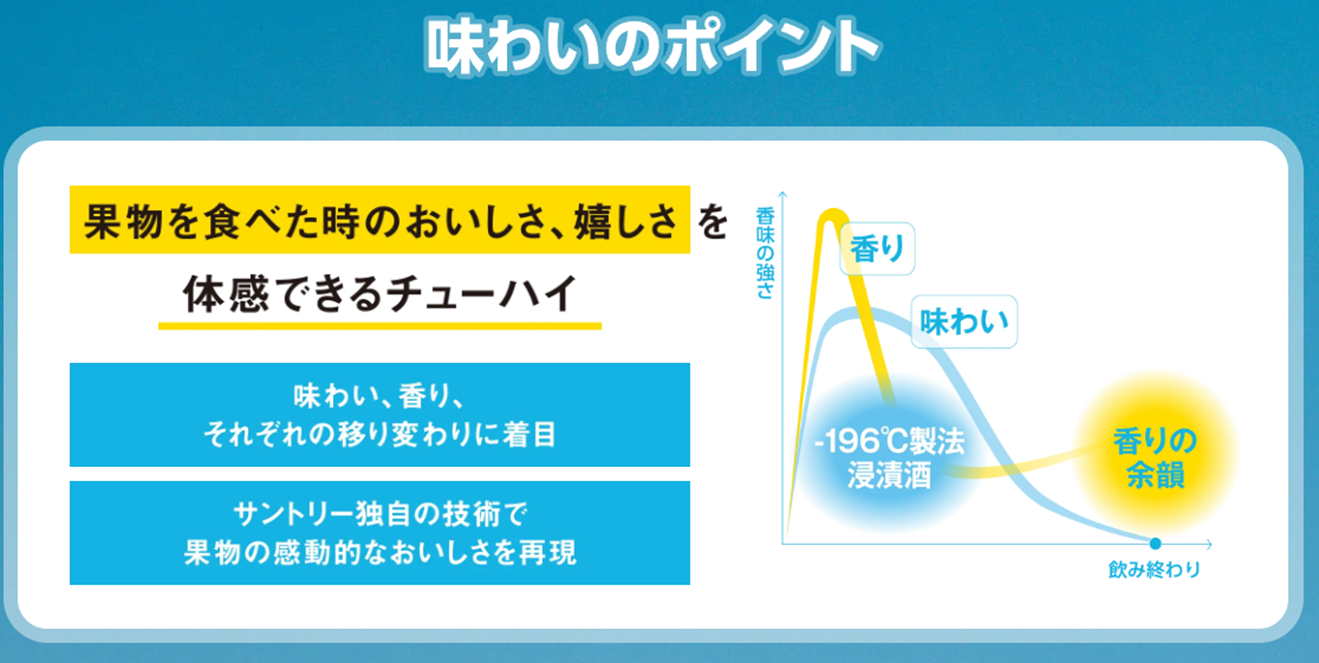

なるほど日常では経験し得ない温度での瞬間凍結によるおいしさを丸ごと封じこめるというフレーズには説得力があります。それでその味わいの特徴については、下図のように解説されています。

最初に香りがガツンときて、次に味わいが追いかけて長時間続き、最後にまた香りの余韻が残るという具合になるそうです。

ところでこの説明を見て気になったのは、どうやって、例えばレモンを丸ごと瞬間冷凍するのかということです。このサイトにはそんなことは全く書いていないので、特許を調べてみましたが、見つかりませんでした。と、これだけで終わってしまうとせっかく読んでいただいた方に申し訳ないので、液体窒素の製造法について調べてみました。

液体窒素は、広い温度領域の塗膜物性を測定する際に必要不可欠なため、使用した経験があります。値段もそれほど高くないので空気を原料にしているのだろうと思っていましたが、製造法までは知りませんでした。

調べたところ、要求される純度や量などにより主に3つの方法が使用されていることがわかりました。

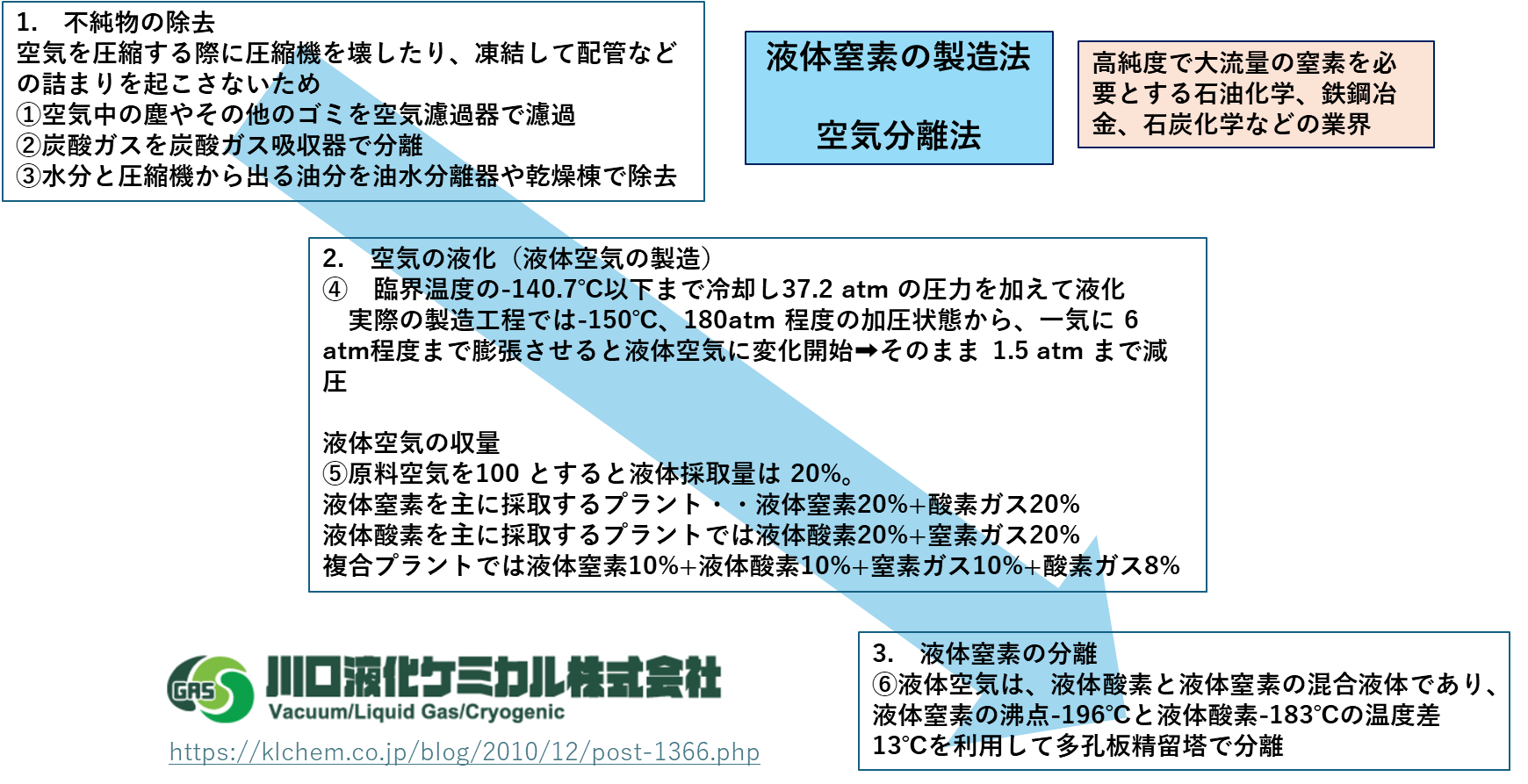

最初は「空気分離法」です。これは空気を圧縮かつ冷却した状態から、一気に減圧することで液体空気を作り、液体酸素と液体窒素の沸点の差を利用して分離して液体窒素を得る方法です。この方法は高純度で大流量の液体窒素を用いる場合に適しているとされています。

こうやって書くと簡単なようですが、実際にはかなりの高圧からの減圧といった工程、-196℃と-183℃のものの分離(蒸留)と言ったかなり大変な工程があります。

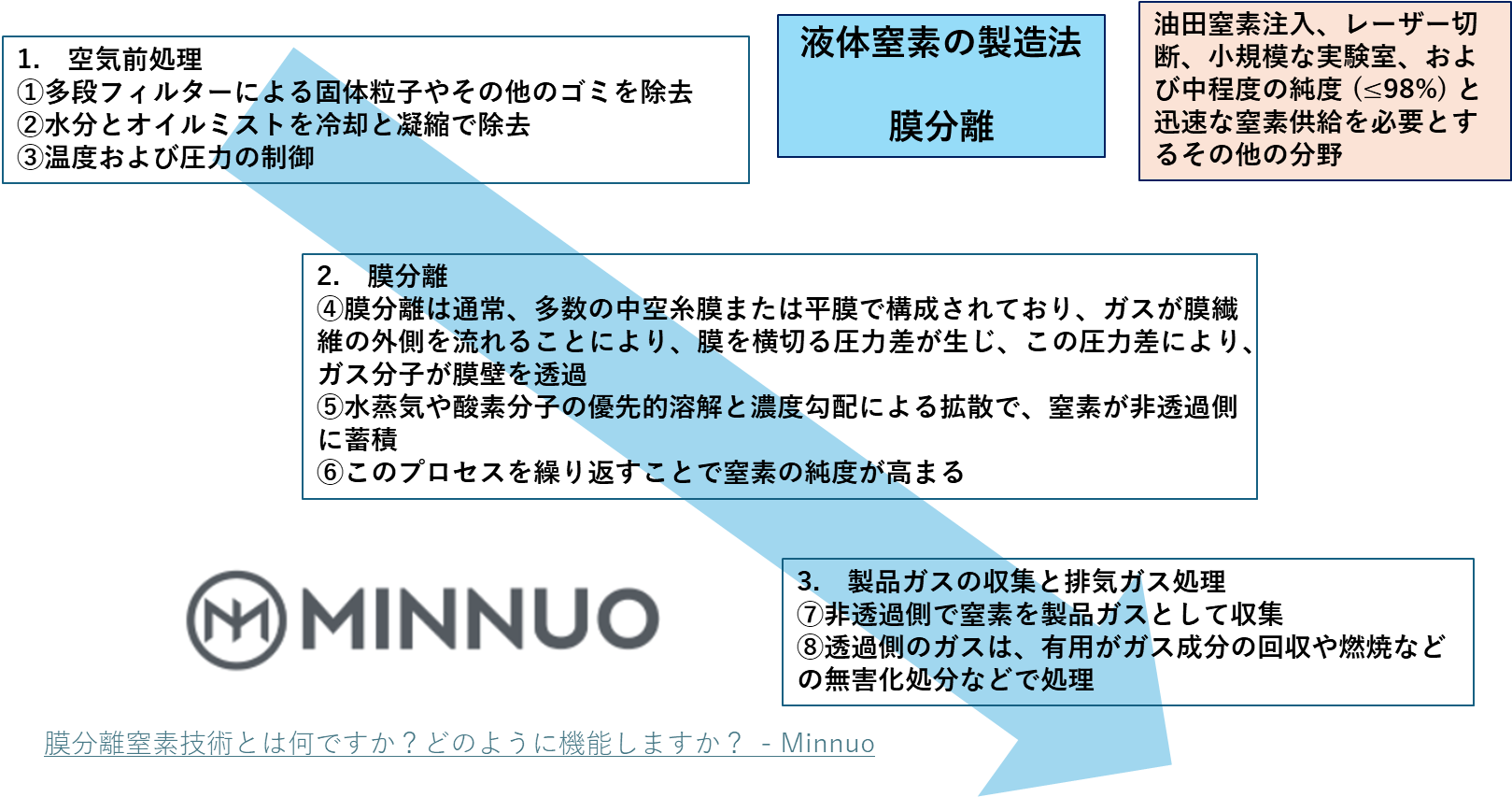

二番目の方法は、膜分離法です。これは比較的小規模の使用量と中程度までの純度に場合に適するとされています。分離膜を使用して、分離膜を透過しにくい窒素の純度を高めていく方法です。

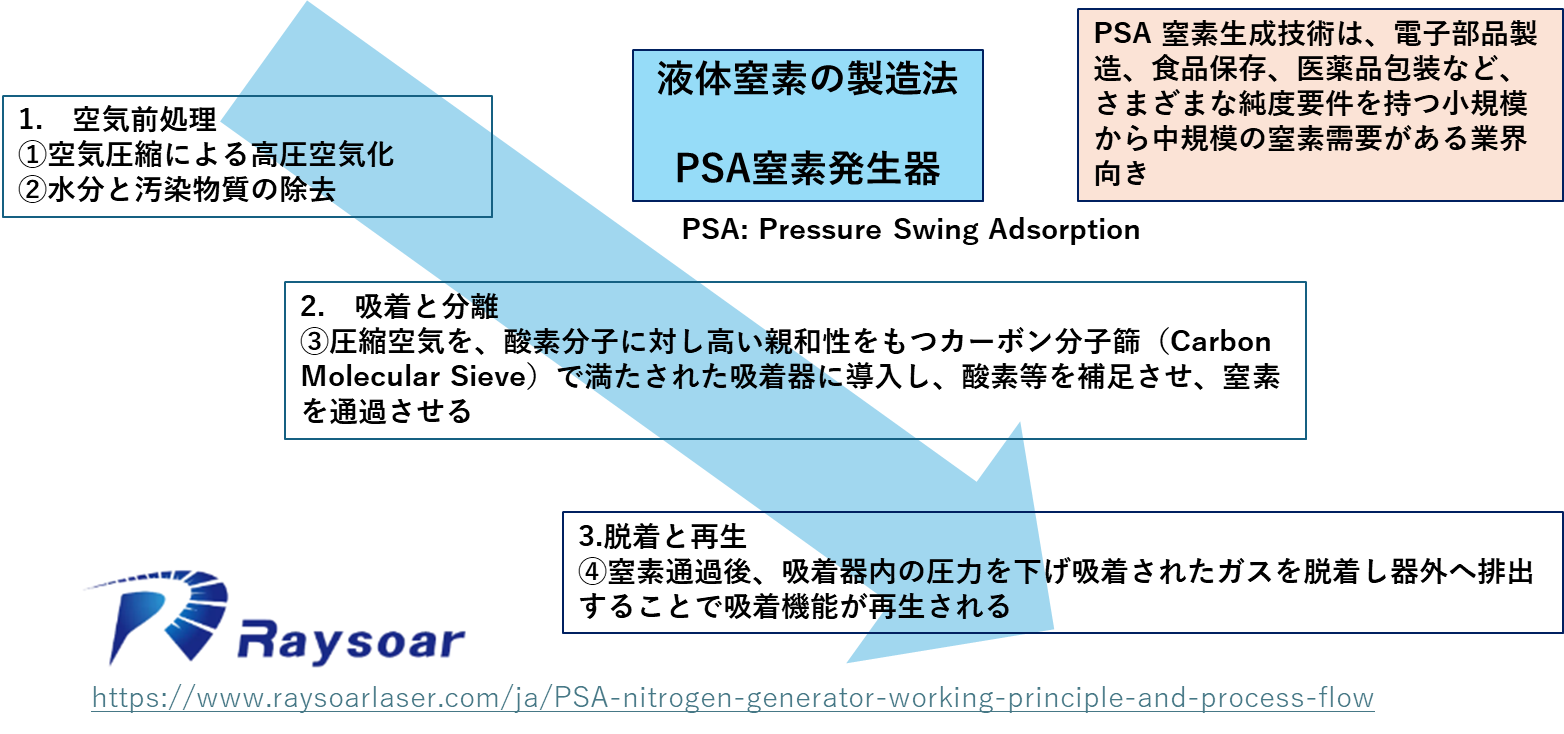

最後はPSA窒素発生器を使用するもので、PSAとは圧力スイング吸着(Pressure Swing Adsorption)の略であり、高圧下で活性炭に酸素を選択に吸着させることで、窒素の純度を高めていく方法で、吸着させた酸素は後で圧力を下げることで脱着させて吸着能力を再生させることができます。圧力を上げ下げ(スイング)することで吸着を制御するのでこの名前がついています。このシステムは電子部品製造、食料品、医薬品など多様な純度要求に対応し、小規模~中規模の需要に向いていると説明されています。

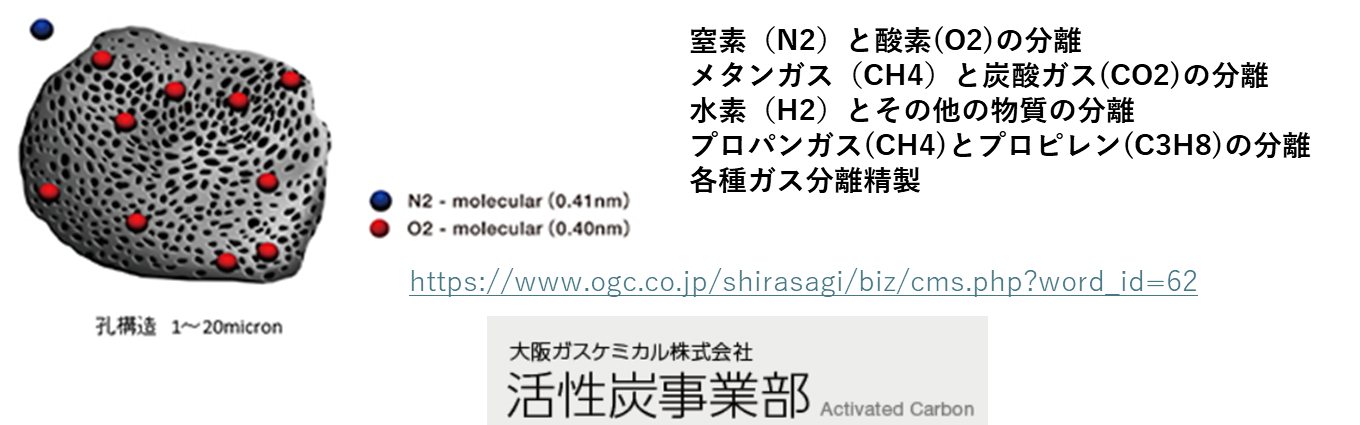

ところで、このPSAに使われる吸着材は所謂ある種の活性炭であり、表面に細かい穴があることで、さまざまな組み合わせの気体に対し選択的吸着性を示します。(下図)

地球上で観測された気温の最低記録は南極のロシア基地で観測された-89.2℃だそうです。-196℃はそれよりも107℃も低い温度になります。想像するだけでも一瞬暑さが和らぐかもしれません。