かんとこうブログ

2025.08.22

大阪・関西万博で展示された光る植物

先日のニュースで「光る植物」が8日間限定で展示されたと紹介されていました。大阪大学産業技術研究所の永井健治教授と研究グループが開発していたもので、なかなか興味深い内容でした。いくつかのサイトで取りあげられていましたので、それらをご紹介してその研究の概要をご紹介したいと思います。

最初は大阪大学研究専用ポータルサイト2016年の記事からです。

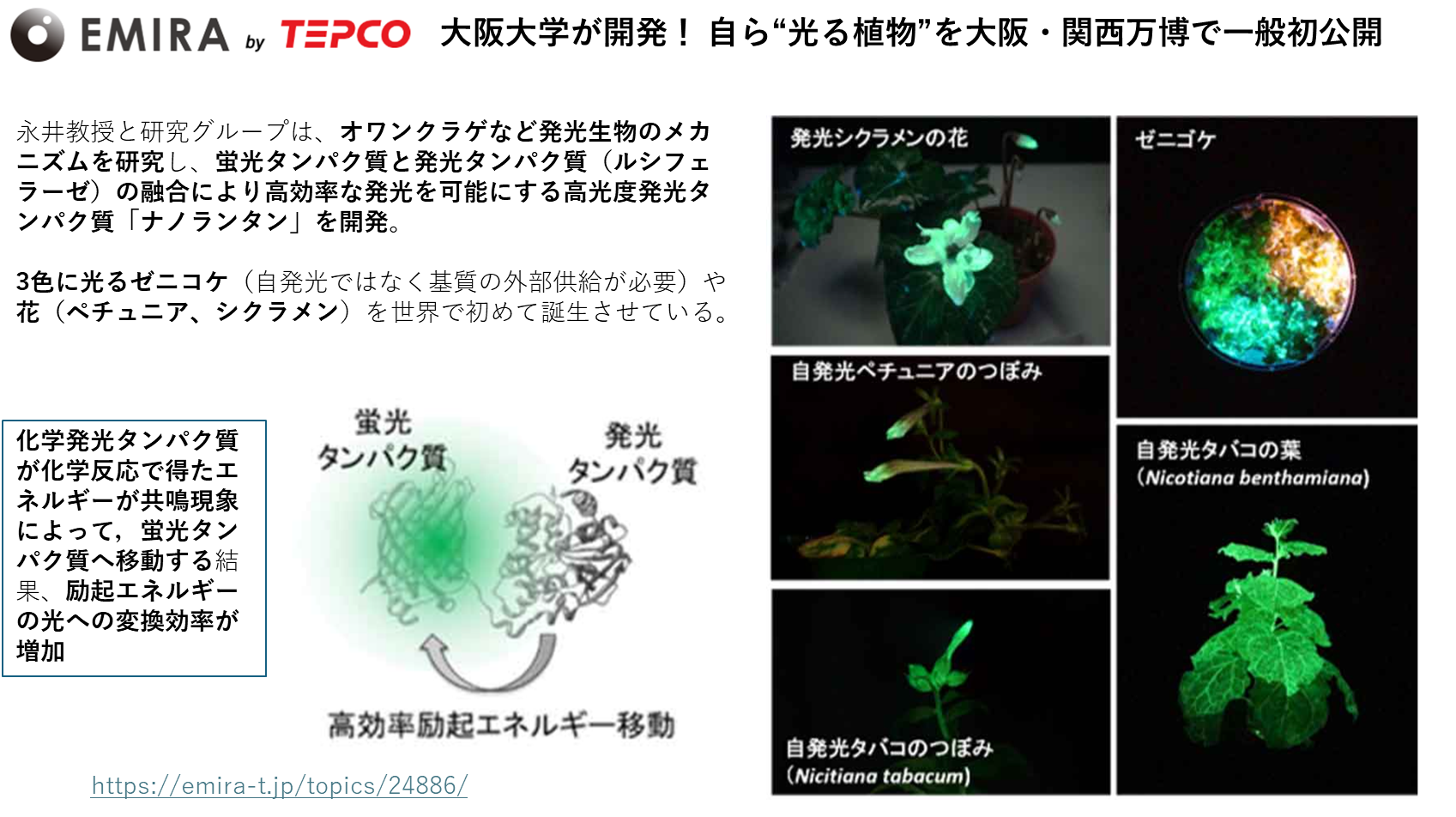

永井研究室での「光るたんぱく質」に関する研究の概要です。同研究室では、蛍光タンパク質・化学発光タンパク質の両方を研究対象としており、最初に成果をあげたのは蛍光タンパク質でした。世界で最も短い波長の群青色蛍光を発するタンパク質を開発し、一般的な光学顕微鏡でも鮮明に細胞内の構造を観察することを可能にしました。

ただし、この蛍光タンパクによる発光では、細胞に紫外線などを照射する必要があり、光毒性により細胞がダメージを受けるという問題がありました。このため化学発光タンパク質の研究も進めましたが、もともと化学発光では、発光強度が蛍光タンパクに比べて非常に低いため、光学顕微鏡の観察には不向きでした。この問題を飛躍的に解決したのは、化学発光タンパク質と以前に研究していた蛍光タンパク質のハイブリッド化でした。

ここからは、次のサイトで紹介されていた記事で説明します。

化学発光タンパク質と蛍光タンパク質のハイブリッド化では、上図の下図にあるように、「化学発光タンパク質が反応により得たエネルギーが共鳴現象によって蛍光タンパク質へ移動する結果、励起エネルギーから光への変換効率が増加することがわかったのです。この技術は「ナノランタン」と名付けられ、体内がん組織のリアルタイム観察を可能にしています。

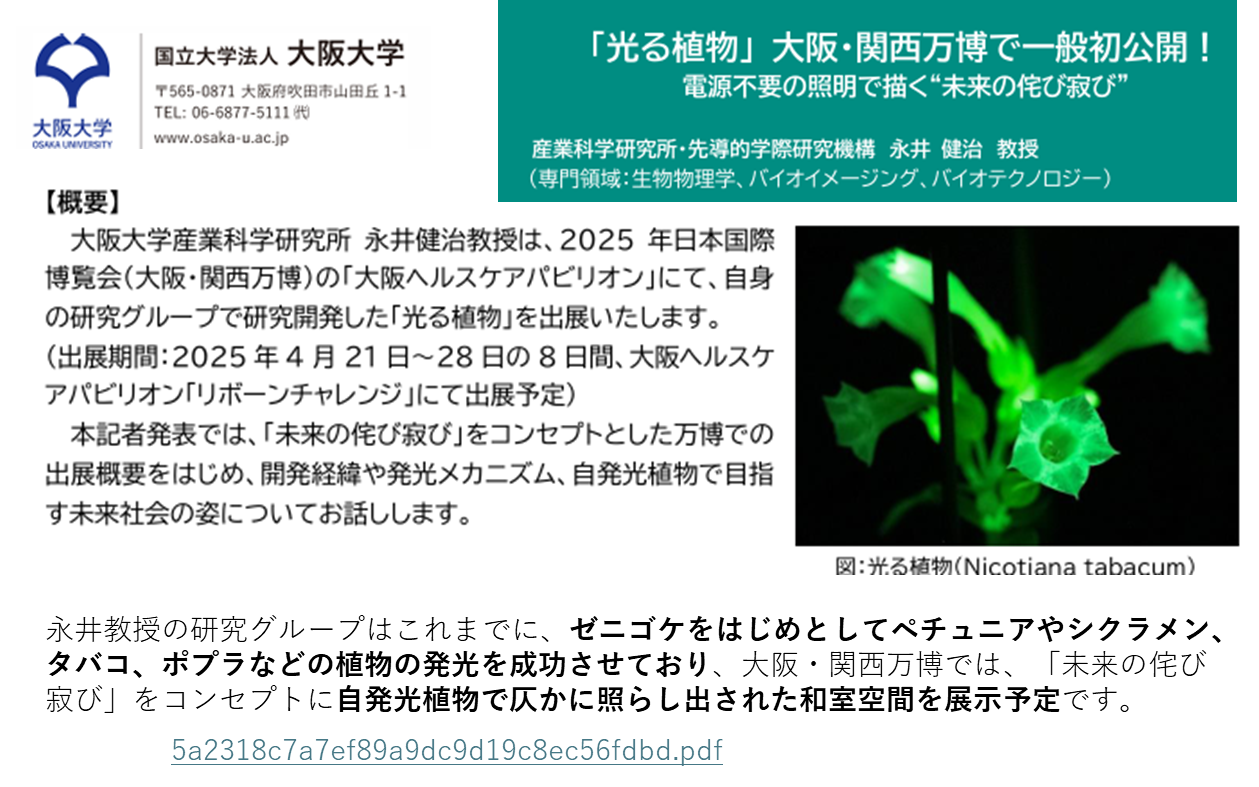

こうした発光タンパク質に関する技術の応用として今回万博で展示された光る植物があります。化学発光タンパク質と蛍光タンパク質を含む培養液で植物を生育すると、外部からの光をうけて自発光する植物が得られたのです。(上右部写真)

今回の展示は、こうした発光タンパク質に関する研究成果の応用として展示されたもので、今年の4月21日から28日の8日間、大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」に出展されました。(下図)